歯や口腔は、摂食、咀嚼、嚥下や発音、表情づくりなど、人が生きていく上で大きな役割を果たしている器官であり、口腔の健康は全身の健康にも影響を及ぼすと言われています。

インプラント治療とは、歯が抜けたところの顎の骨に人工の歯の根を埋め込み、その上に人工の歯を作るものです。長期間の機能と審美性の回復が図れることで、自身の生活の質(QOL:Quality of life)の向上が期待される治療法で、ブリッジや入れ歯のように残っている歯に負担をかけずにしっかりと人工の歯を固定できることが特徴です。

平成29年(2017年)医療施設調査によると、2017年9月の1カ月間で全国の歯科診療所68,609施設のうち35%(24,014施設・手術件数27,383件) でインプラント治療が行われています。

一方、全国消費生活情報ネットワーク・システムには、歯科インプラント治療により被害を受けたという相談が増加傾向にあります。相談内容の多くが、治療上生じた問題によって日常生活にまで影響が及んでいるという相談が目立っています。長きに渡ってインプラント治療に携わってきた者として、大変心苦しい状態になっております。

今あるインプラント治療に関わる問題を知っていただき、正しい歯科医院でインプラント治療を受けていただきたいと切に願います。

そして一人でもこういったトラブルを回避、再発防止、修復できるように今後も誠実に歯科業界、インプラント治療と携わっていきたいと思います。

インプラント治療を行うにあたり、できるだけ天然歯を模倣した形態・機能を付与し、可能な限り長期安定させることが成功であると考えています。しかし多くの天然歯は、咬耗や摩耗を繰り返し、早期接触や過剰干渉といった要因により、臨床において理想的な修復は困難となることが少なくありません。

近年増加傾向にある「抜歯即時埋入」というものがあります。

通常抜歯が必要な症例では、抜歯後約1~6か月待ち、歯ぐきと骨が治癒してからインプラントを埋めるのが一般的です。しかし、この抜歯即時埋入は、抜歯後状態が安定していない顎の骨にすぐにインプラントを埋める治療法です。

抜歯即時埋入は、感染リスクが高く、通常のインプラント治療よりも高度な専門知識や治療スキルが求められる方法です。通常のインプラント治療と比べて歴史が浅いこともあり、実績が豊富な歯科クリニックを探すのが大変です。

私たちの考える、天然歯を模倣した形態・機能を付与し、可能な限り長期安定させるという事を目標とした場合、あえてリスクの高い治療を患者さんに提供するというのは意に反することであり、豊かな生活を送ってほしい患者さんには提供することができません。

学問として理解しているつもりでも、それが患者様一人一人に合っているかということが重要なキーポイントとなります。そこで特に重要になるのが、「包括的歯科治療」です。

「包括的歯科治療」と聞くと、お口全体で「たくさん治療すること」と感じてしまう方も多いかと思います。しかし、たった一本の修復処置においても問題を解決しなければ、再び崩壊するリスクは残ってしまいます。

包括的歯科治療とは、患者様の骨格や年齢から生理的咬合や病的咬合など、患者様の生体に合った固有の安定咬合の見極め、現在の口腔内状態を守っていくのか、もしくは咬合の再構築が必要なのかを相関的に捉えていくことと認識しております。

その患者さんに最適なインプラント治療をいかにリスクを軽減し、長期にわたって安定した口腔環境を維持できるかを常に考えています。

インプラント治療をこれから受ける、もしくは治療を受けた場合、その歯科医療機関が適切な設備・経験を有しているかを見極める必要があります。歯科医療機関及び歯科医師の選択に際しては、設備、体制、知識、技術、経験で差が出てくるので十分に理解し納得のいく施設を選びましょう。

セカンドピニオンとしても当クリニックを是非ご利用ください。

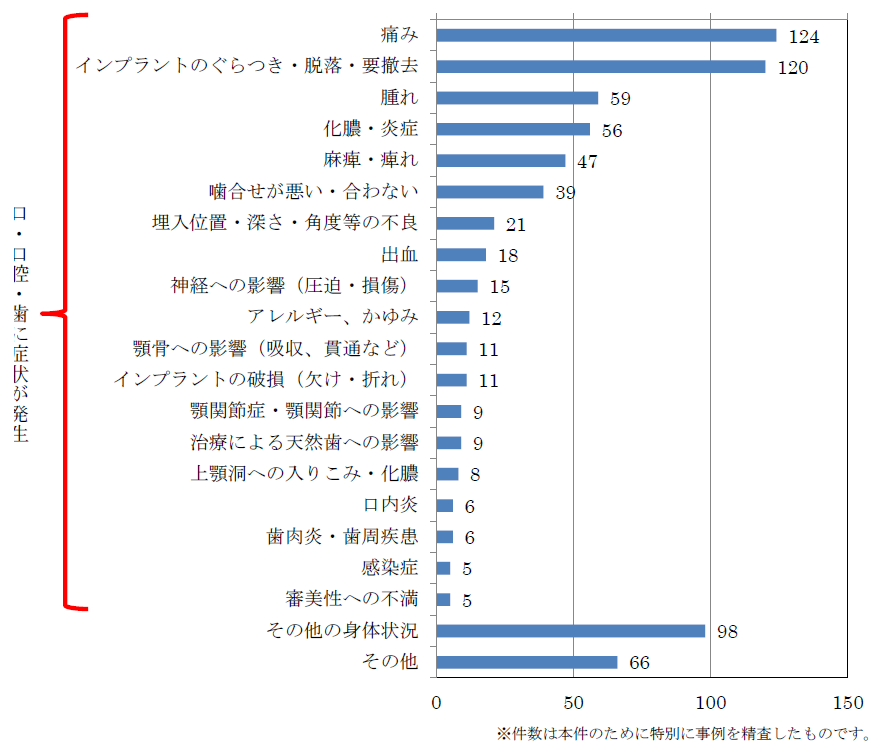

部位のほとんどは「口・口腔・歯」であり、その内容を分析したところ、痛み、インプラントのぐらつき・脱落・要撤去といった内容が多くみられました。

独立行政法人国民生活センター

あなたの歯科インプラントは大丈夫ですか -なくならない歯科インプラントにかかわる相談-

2019.3.14

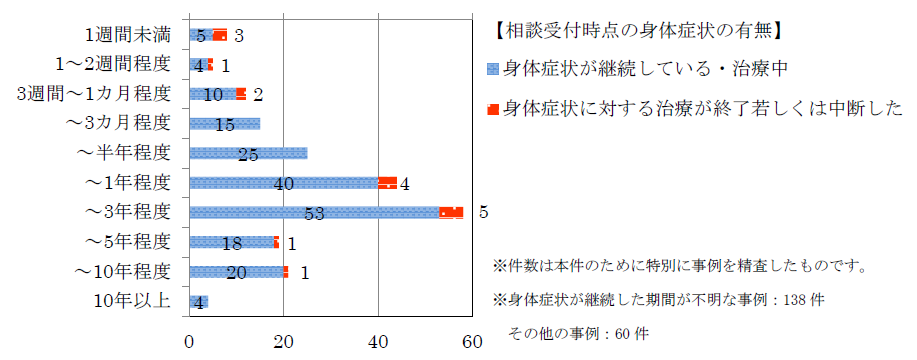

相談409件の申し出内容から、身体症状が継続した期間を集計しました。

身体症状が継続した期間について記載があった相談211件のうち、身体症状が1年以上継続したという相談は48.3%(102 件)で、さらに20.9%(44 件)は3年を超えて身体症状が継続したという相談でした。91.9%(194 件)は、相談受付時に痛み等の身体症状若しくは身体症状に対する治療が継続しているというものでした。

なお、身体症状が生じたときに当該歯科医療機関と異なる医療機関を受診したという旨の相談174件(42.5%)と、当該歯科医療機関と異なる医療機関の受診を希望するという旨の相談15件(3.7%)を合わせると、全体の半数近い189件(46.2%)を占めていました。

独立行政法人国民生活センター

あなたの歯科インプラントは大丈夫ですか -なくならない歯科インプラントにかかわる相談-

2019.3.14

公益社団法人日本歯科医師会の中に設置された学術研究組織である日本歯科医学会に承認された学会のうち、歯科インプラントの専門医制度を有する学会が二つしかありません。

公益社団法人日本口腔インプラント学会と公益社団法人日本顎顔面インプラント学会のみとなります。

スキル・知識が不十分な歯科医師によるインプラント治療による問題も多く指摘されています。

日本歯科医師会に承認された学会での専修医・専門医を取得している歯科医院で治療を受けることをお勧めします。

日本歯科医師会に承認されていない外国のインプラント学会で取得した認定医は、日本の専修医・専門医の取得基準と大きく異なります。

もちろん日本の専修医・認定医を取得していなくとも十分なスキル・知識を有する歯科医師もいらっしゃいます。

インプラント治療を受ける場合は情報を収集し、治療前には歯科医師に口腔内および全身の状況、治療方法や費用、リスク等に関する説明を求めましょう。

また、インプラント治療で不具合が生じた場合は、他の医療機関への相談も検討しましょう。

とても悲しいことですが、上記内容が現在のインプラントの実態です。

上記内容は2019年3月に国民生活センターから発表されたものです。

ですが、ほとんどの事例が発症することはまれであると考えます。

歯科医師の技術・知識、そして倫理観が正しければ解決するものばかリだからです。

術前・術後の注意点の説明やヒヤリング、十分な審査・診断・説明、治療技術、術中術後のトラブルへの対応知識と技術、これらがあれば何も問題ありません。

インプラントが義歯やブリッジなどの従来の治療にかわり、欠損補綴の治療オプションとして登場し、華々しい成功を収めています。現在では、補綴主導型のインプラント治療の概念が導入され、様々な骨・軟組織造成の手法を用いて、すばらしい審美性を伴う治療結果を得ることもできるようになりました。しかしながらこのような成功の反面、我々歯科医が長期にインプラント治療の経過を追っていく中で、様々なトラブルに出会うことも少なくないのが現状です。

インプラント治療は外科処置を伴い、補綴治療へと続く歯科における総合治療であり、様々な歯科医学的な知識と技術が必要になります。治療期間も比較的長く、患者の肉体的、精神的、経済的負担も少ないとはいえません。このような幅の広い治療において、そのマイナスの面となる合併症に関して詳細に分析することは、インプラントの安心・安全。確実な治療を行う上で不可欠のものであると思われます。

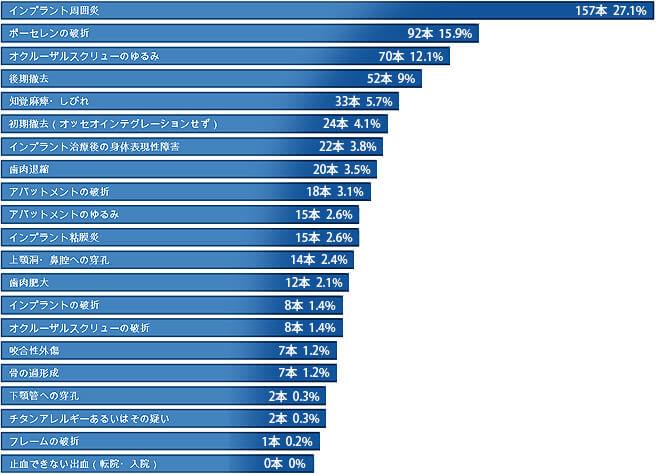

このような観点から九州インプラント研究会(KIRG)では2005年、患者総数1,001、インプラント総本数3,264本でインプラントの合併症に関して20項目を取り上げ、その発生頻度について統計調査を行いました。大きく分けると感染など炎症による合併症と、ポーセレンの破折やスクリューの緩みなど,インプラント上部構造に起因する合併症とに二分されますが、その他の分野として手術に起因する合併症 (事故)が存在します。

九州インプラント研究会(KIRG)における患者総数1001人、

インプラント総数3264本をもとにした臨床統計調査結果から引用及び改変

誰しも、口腔内で長期的に安定したインプラントを望んでいるが、適切なインプラント治療がなされなければ、悲惨な結果を招きかねません。このようなインプラント周囲炎に不幸にも罹患した場合、そのインプラントが重症化し、最終的に「撤去」しなければならない状態になる前に、我々は様々な対応をとらなければなりません。

当然ながら、適切な治療計画を立案して様々なリスク因子を排除し、適切なインプラント治療を行うことによるインプラント周囲炎の可能性の排除は当然ですが、埋入後にインプラント周囲炎に罹患した場合はできるだけ早期にその事実を発見し、原因を除去、処置することが重要です。

インプラントの周囲組織は天然歯のそれとは異なり、その防御機構は弱く、炎症が波及すると容易に深部に波及する可能性が高く、いかに早く発見出来るかは重要な要素の一つです。

インプラント周囲炎を引き起こす要因として細菌感染と、インプラントヘの過剰な荷重負担 (オーバーロード)の二つが考えられています。インプラント周囲の細菌叢は天然歯周囲の細菌叢と類似することから、インプラント治療に際しては、口腔内の天然歯への歯周病学的配慮を怠ってはならないのです。

また、歯根膜の存在しない骨結合型インプラントはオーバーロードとなりやすい。その結果、直接的あるいはスクリュールーズニングやインプラントの破損などの偶発症による周囲骨の吸収が考えられます。このため全顎的な咬合の診査・診断および、最終的な補綴処置を考慮した上で、適切なインプラントの埋入位置、方向の決定と咬合の付与が必要なのです。

そして、たとえインプラント周囲炎になったとしても、重症化しない限りその異変に気付きにくく、歯科医さえも初期の病変では注意しなければ見逃しやすいのです。そのためインプラントが口腔内でその機能を発揮し始めた後は、適切なメインテナンスプログラムを作成し、実行していかなければ長期的に安定してインプラントを使用することができないのです。

今後のインプラント治療、またはインプラント周囲炎に対する知見の集積と共に研究を進め、我々はその変化に対応していかなければならないと認識しております。

インプラント治療を受けたくても、歯科医院選びに困っている人も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

患者さんが医師の技術や知識を見極めるのは大変難しいと思います。

その一つのポイントとなるのが「チーム医療」が組まれているかどうかです。

私たちは、なるべく患者さんが安心してインプラント治療を受けていただけるよう、複数の医師、スタッフが診断・治療に携わるチーム医療体制を整えております。

一人ひとりの患者さまに合った治療は、担当歯科医の力だけでは成り立ちません。当クリニックでは、優れた医療スタッフがプロジェクトを組み、患者さまと三位一体となったチーム医療を実践しています。

1人の患者さんに対して、インプラント専門医や矯正専門医、麻酔専門医、歯科衛生士、審美歯科に特化した技工士など、優秀なスタッフが携わります。各専門分野のエキスパートが連携し、協力し合いながら治療を行っていきます。

治療が始まると各分野の専門家が一つのプロジェクトチームを組み、意見を交わしながら診療方針や治療計画を決定します。さまざまな見地から治療方法を検討していくことで、治療の質が向上し、満足のいく治療へとつながります。

私たちが考えるチーム医療とは、単に各分野の専門家が集まり、高いレベルの治療を患者様に提供するだけではありません。もちろん高いレベルの治療をご提供することは医療人として当然ですが、それだけでは「チーム医療」とは言えません。

「本当のチーム医療」とは、質の高い治療をチームで提供するとともに、その質を維持させるための院内体制を構築させ初めて達成されます。

当クリニック院長林田耕治は、日本口腔インプラント学会 専修医を取得。歯周病に関しましては日本歯周病学会 認定医を取得しております。また、共同診療医である飯島俊一は、日本補綴歯科学会 指導医・専門医、日本口腔インプラント学会 指導医・専門医を取得しております。

診査・診断から治療計画、治療、そしてメンテナンスにいたるまで、チームの中心的役割を担いながら各プロフェッショナルと共に治療を進めてまいります。

日本歯科麻酔学会認定の専門医である歯科麻酔医が静脈内鎮静法を行い、歯科治療に対する恐怖や精神的な緊張を感じる方、高血圧などの内科的な持病をお持ちの方の不安を和らげ、リラックスした状態で治療を受けられるようになります。 全身麻酔ではない為、意識が完全になくなるのではなく、寝ぼけているようなボーッとした状態になる為、簡単な受け答えが可能です。

歯科医師との連携、また、場合によっては患者さんともコミュニケーションをはかり、患者さんの意向をお聞きし、そのケースにあった歯を制作いたします。

インプラントを埋入した後、被せ物などを製作し見た目や噛み合わせの重要な役割を担います。ある意味、歯科技工士の技術によって、インプラント治療のゴールは大きく左右されるといっても過言ではありません。

歯科衛生士がインプラント治療前にすることで重要な任務は、インプラント治療が行える口腔内環境にすることです。また、器具の滅菌とその準備。そして、手術中の状況を見極めながらドクターにすばやく的確に器具を受け渡すことが大切です。この衛生士とのあうんの呼吸が、インプラント手術の時間に大きく影響します。清潔域と不潔域でのサポートをする衛生士さん、または歯科助手との連携も的確でなければなりません。

インプラント治療をこれから受ける、もしくは治療を受けた場合、その歯科医療機関が適切な設備を有しているか、豊富な経験を有しているかを見極める必要があります。治療を受けるかどうかや歯科医療機関及び歯科医師の選択に際しては、設備、体制、知識、技術、経験で差が出てくるので十分に理解し納得のいく施設を選ぶことにより、リスクを軽減することができます。

インプラント治療により被害を受けた場合や、治療に対して納得ができない場合は、セカンドオピニオンを得る方がいいです。

そのまま放置することにより、悪化が進み、施しようない状態になることが一番よくありません。

ご相談はお早めに。